Es war am 25. Jänner im Jahr 1348, als ein gewaltiges Erdbeben 150 Millionen Kubikmeter Gestein des Dobratsch talwärts donnern ließ. Die Gesteinsmassen stauten die Gail auf, und einige Dörfer mussten daraufhin umgesiedelt werden.

Gigantische Schlammlawinen in Seen

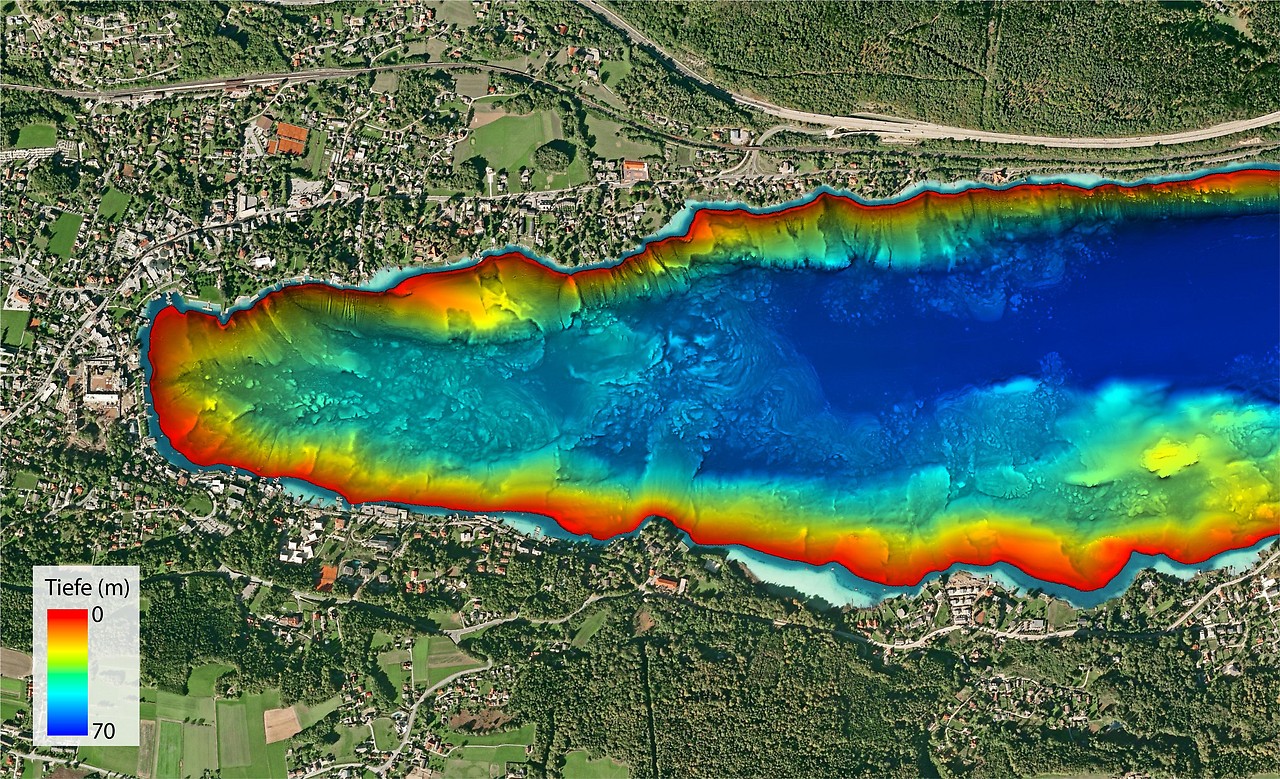

Auch in den Seen waren die Auswirkungen des Bebens gewaltig: Im Wörther- und Millstätter See setzten sich über fünf Millionen Kubikmeter Schlamm in Bewegung, erklärt der Geologe Christoph Daxer. Das Team fand in den Seen auch die Ablagerungen weiterer Schlammlawinen, die es anderen bereits bekannten historischen Beben zuordnen konnte.

Interessanterweise löste das starke Beben in Friaul von 1976 in den Seen kaum etwas aus. So muss zumindest das Beben von 1348 vor Ort viel heftiger gewesen sein. Solche extremen Beben dürften aber recht selten sein, denn davor hatte es etwa 11.000 Jahre lang kein derart heftiges Beben mehr gegeben.

Blick reicht 14.000 Jahre zurück

Der Innsbrucker Geologe Jasper Moernaut sagt, man habe im Wörthersee die Erdbebengeschichte bis etwa 14.000 Jahre vor heute zurückverfolgen können. 44 Erdbeben seien in diesem Zeitraum stark genug gewesen, um ihre Spuren im See zu hinterlassen. „Da das Volumen und die Anzahl der Schlammlawinen mit der Intensität eines Erdbebens korrelieren, haben wir eine messbare Größe im geologischen Archiv, um auch die Intensitäten von prähistorischen Erdbeben zu bestimmen“, so Moernaut.

Derzeit Phase mit stärkerer Bebenaktivität

Wie Michael Strasser vom Institut für Geologie erklärt, werden die Daten auch zur Beurteilung der aktuellen Erdbebengefahr genutzt. Die Daten zeigen aber auch, dass die Häufigkeit der Erdbeben lokal nicht konstant war, wie Daxer ergänzt: „Es gab längere Phasen mit wenigen Erdbeben, die dann von vielen Starkbeben in kurzer Abfolge unterbrochen wurden. Momentan scheinen wir uns in einer Phase erhöhter Erdbebentätigkeit zu befinden, was bei der Berechnung der Erdbebengefährdung berücksichtigt werden muss.“