Als die Kampfhandlungen des Kriegs im Mai 1945 zu Ende waren und die Paraden abgehalten wurden, begann für die Tirolerinnen und Tiroler, für unzählige Flüchtlinge und auch für die amerikanischen Soldaten so etwas wie ein neuer Alltag.

Army-Freizeitclub über Innsbruck

Die Soldaten der Befreiungsarmee waren in einem Land mit Bergen, das kannten sie aus Texas nicht. Auf der Seegrube oberhalb von Innsbruck richteten die GIs einen eigenen Freizeitclub ein. Der Mai in den Tiroler Bergen schien ein Erlebnis für die Frauen und Männer in Uniform zu sein – sie veranstalteten Schneeballschlachten oder wagten erste Versuche auf Skiern. Im Tal gab es in diesen ersten Tagen des Friedens allerdings viel zu tun, denn riesige Menschenmengen waren unterwegs.

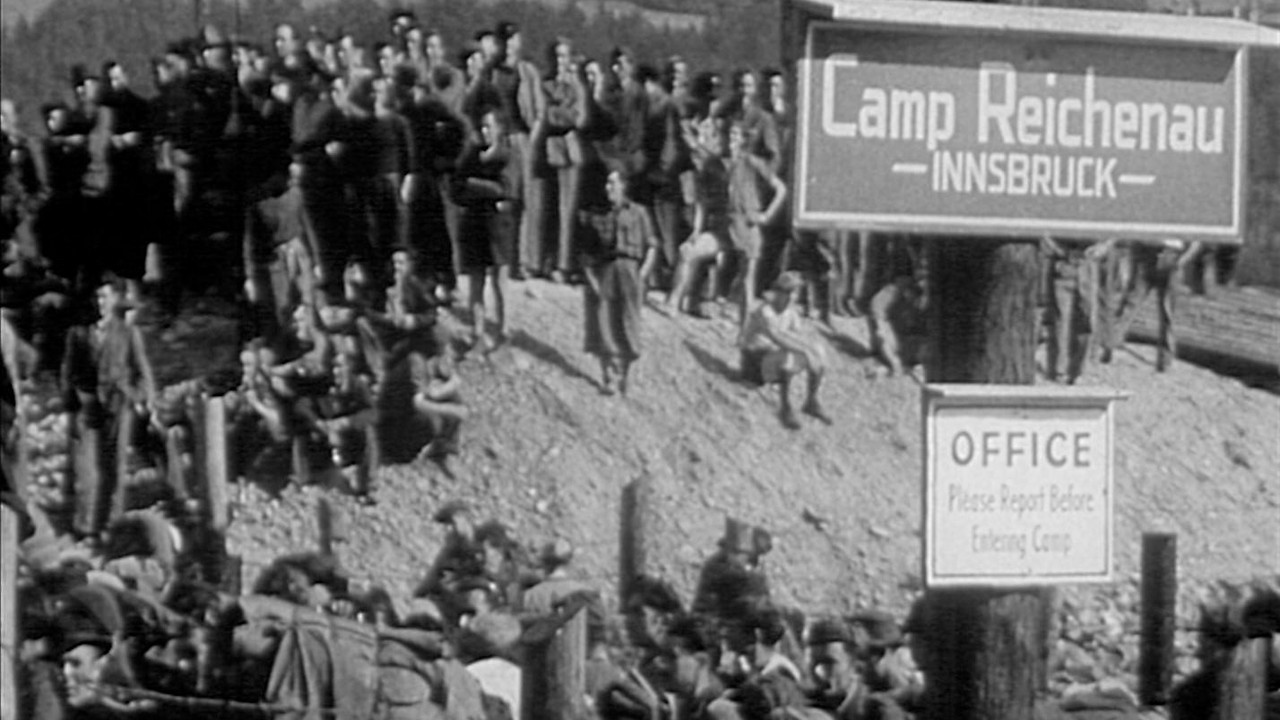

Flucht aus Lager Reichenau

Im Lager Reichenau am östlichen Stadtrand von Innsbruck standen ausgedehnte Baracken, in denen die Nationalsozialisten Gefangene gequält hatten, darunter Zwangsarbeiter, Gegner des Regimes und Gestapo-Häftlinge. Dieses Lager wurde nach Kriegsende zu einem Ort des Aufbruchs für viele Menschen, berichtete Historiker Thomas Albrich: „In erster Linie waren das Italiener, die nach der Befreiung heim nach Italien wollten.“

Männer, Frauen und Kinder waren zu Tausenden unterwegs. Ohne die Hilfe der Alliierten konnten sie nicht weiter und so wurde rasch mit der Organisation begonnen: „Die Leute kamen alle mit einer großen Hoffnung und überraschend großem Gepäck“, schilderte der Historiker.

Hauptbahnhof als Tor in den Süden

Die wichtigste Station war dabei der großteils zerstörte Innsbrucker Hauptbahnhof. Von dort aus wurden die unzähligen Menschen mit Zügen über den Brenner nach Bozen gebracht. Organisationen wie das Rote Kreuz bemühten sich, Ordnung in die anfangs chaotische Bewegung zu bringen.

In Bozen wurden sogenannte „Displaced Persons“, also Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat, mit dem Nötigsten versorgt. Helferinnen in den Durchgangslagern kümmerten sich darum, dass die Menschen registriert und dann weitergeschleust wurden, erzählte Historikerin Eva Pfanzelter: „Man hat die Menschen nach Städten gruppiert, um sie weiter nach Verona und dann in den Rest Italiens zu verteilen“, so die Wissenschafterin.

Vor 75 Jahren gehörten Flüchtlingsbilder zum Tiroler Alltag. Das Ende des Krieges war für viele aber auch eine Zeit, in der sie begannen, wieder Mensch zu sein: Mit Hoffnung, Emotionen, und einem Ziel vor Augen.